逆浸透システム大研究■3

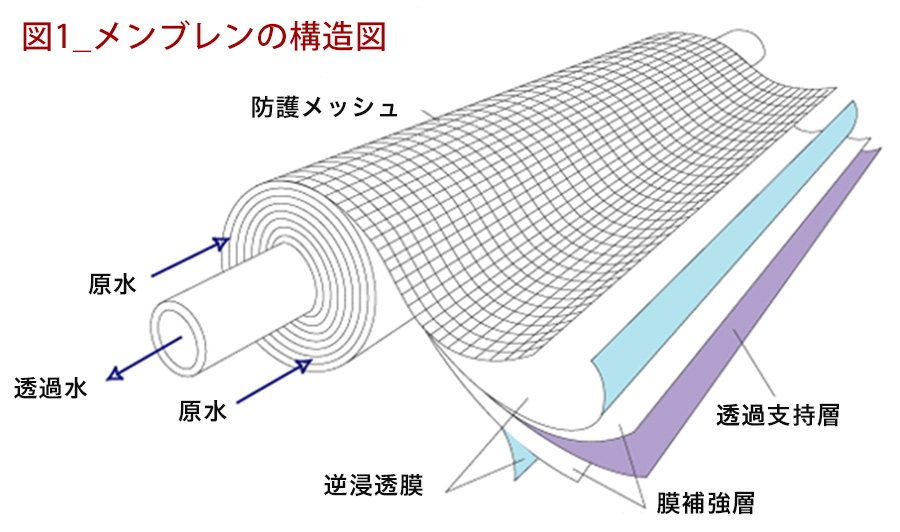

◆逆浸透膜(ROメンブレン)の構造と機能

ウイスキーもたちまち真水となる

より小さな分子を分離するためには、こしわけに限界のある濾過方式が使えないことから、さらに目の細かい濾材の研究がなされました。そして開発されたのが半透膜による浄水システムです。

昔は、赤血球、白血球、酵素などの、いわゆる生体高分子化合物などの分離には、牛の膀胱膜や魚の浮き袋などが用いられていましたが、現在では生体の持つ細胞膜に匹敵する人工の半透膜が開発され、産業や医療の分野で広く活用されています。

この、逆浸透の機能を持つ人工の半透膜を「逆浸透膜」といい、この膜の特性を応用したのが逆浸透浄水器です。逆浸透システムは、別名「RO(アールオー)システム」とも称されます。これは逆浸透を意味する英語、Rivers Osmosis(リバース・オスモシス)の頭文字を取ったもので、関係者の多くは、製品をRO浄水器、逆浸透膜をROメンブレン、つくられる逆浸透水をRO水と呼びます。

逆浸透浄水器は、水道の水圧、あるいは加圧ポンプによって逆浸透現象を起こし、水道水を逆浸透膜に押しつけて水の分子だけを取り出します。水道水中の不純物は、いかにその分子が小さくても逆浸透膜にはじかれ、水の流れとともに「廃棄水」として器外に排出されてしまいます。

たとえば、長い歳月にわたり熟成されてきたウイスキーも、逆浸透システムならばたちまちアルコール分と真水とに分離します。取り出された真水はアルコール分皆無で、そのまま飲料水として飲むことができます。アルコール分のほうは凝縮されて器外に捨てられることになります。

浄水器なんかで、ほんとうにウイスキーが真水になるのかと思われるでしょうが、簡単になってしまうから驚きです。ウイスキーであろうがウーロン茶であろうが、あるいはオシッコだろうが、逆浸透浄水器にかかればそのまま「飲める水」となります。

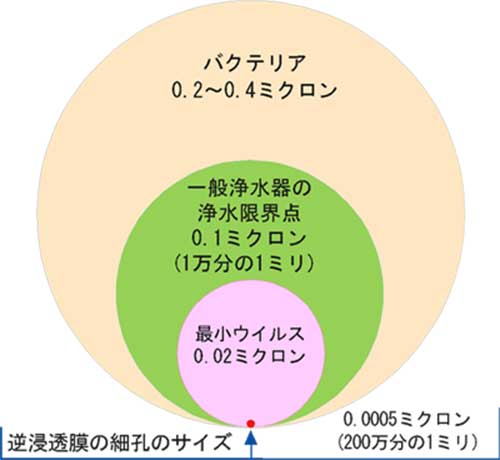

なぜ、そうしたことが可能なのでしょう。じつは、使われている「濾材」にその秘密があるのです。一般の濾過方式の浄水器に使われているフィルターの孔径は、おおむね0.01ミクロン(10万分の1ミリ)内外です。それに対し、逆浸透膜は、なんと、0.0005ミクロン(200万分の1ミリ)という微細な細孔(ボアと呼ばれる)を有しており、この想像を絶するミクロの攻防が、濾過と浸透との差となってあらわれているわけです。

0.0005ミクロンの細孔は、もちろん肉限では見えない世界です。わかりやすくいえば、センベイなどを包むセロファン紙、あのセロファンの表面に無数に空いている穴(もちろん見えない)よりもさらに小さいのです。湿気を防ぐために使われるセロファンよりも精緻な穴となれば、これはもう、相手のシュートはどんな球でもことごとくキャッチしてしまう完璧なゴールキーパーといっていいでしょう。

このように、逆浸透浄水器は、塩素や雑菌をはじめ濾過方式の浄水器では取りきれない発ガン性物質のトリハロメタンなど、水道水中のあらゆる不純物をほぼ完全に除去するのです。

たとえば、長い歳月にわたり熟成されてきたウイスキーも、逆浸透システムならばたちまちアルコール分と真水とに分離します。取り出された真水はアルコール分皆無で、そのまま飲料水として飲むことができます。アルコール分のほうは凝縮されて器外に捨てられることになります。

浄水器なんかで、ほんとうにウイスキーが真水になるのかと思われるでしょうが、簡単になってしまうから驚きです。ウイスキーであろうがウーロン茶であろうが、あるいはオシッコだろうが、逆浸透浄水器にかかればそのまま「飲める水」となります。

なぜ、そうしたことが可能なのでしょう。じつは、使われている「濾材」にその秘密があるのです。一般の濾過方式の浄水器に使われているフィルターの孔径は、おおむね0.01ミクロン(10万分の1ミリ)内外です。それに対し、逆浸透膜は、なんと、0.0005ミクロン(200万分の1ミリ)という微細な細孔(ボアと呼ばれる)を有しており、この想像を絶するミクロの攻防が、濾過と浸透との差となってあらわれているわけです。

0.0005ミクロンの細孔は、もちろん肉限では見えない世界です。わかりやすくいえば、センベイなどを包むセロファン紙、あのセロファンの表面に無数に空いている穴(もちろん見えない)よりもさらに小さいのです。湿気を防ぐために使われるセロファンよりも精緻な穴となれば、これはもう、相手のシュートはどんな球でもことごとくキャッチしてしまう完璧なゴールキーパーといっていいでしょう。

このように、逆浸透浄水器は、塩素や雑菌をはじめ濾過方式の浄水器では取りきれない発ガン性物質のトリハロメタンなど、水道水中のあらゆる不純物をほぼ完全に除去するのです。

逆浸透膜はどんな働きをするのか

現在、使用されている逆浸透膜は、いわゆる「非対称膜」と呼ばれる膜の一種で、実際の分離は膜の表面の、厚さ0.1~0.15ミクロンのスキン層と呼ばれる非常に薄い膜によって行われます。逆浸透膜の本体を構成しているスポンジ属は、スキン層を支持して強度を保つための役目を果たしているだけです。

逆浸透による物質の分離除去は、スキン層の非常に薄い膜によって発揮されるため浸透速度も早く、また、スポンジ層に支えられているおかげで高い圧力にも十分耐えられます。こうした強靭な非対称膜の実現により、あらゆる不純物を分離除去することができる逆浸透膜が実用可能となったのです。

最初に逆浸透膜用に開発された素材は酢酸セルロースで、主に海水淡水化に使われています。膜の表面に微生物や有機物などの不純物が付着するのを防ぐために少量の次亜塩素酸などの薬品を流しながら使いますが、次亜塩素酸は膜を通過できず、透過水側には出てきません。

その後も膜の研究開発は進み、1970年代には芳香族ポリアミド製の膜が実用化されました。ポリアミドは、少ない圧力で造水できる、除去率が高い、膜からの不純物の溶け出しが少ないなどのすぐれた特長を備えていて、浄水処理や工業用の純水や超純水の製造には不可欠な素材となっています。家庭用の逆浸透浄水器にも、このポリアミド製の逆浸透膜が使われています。反面、ポリアミドは水道水に含まれている塩素などの薬品や不純物の付着に弱いことから、 使用に当たっては、フィルターや活性炭などによる前処理を必要とします。

こうしたすぐれた逆浸透膜の出現により、なんの憂いもなく安全でおいしい水を得ることができるようになったわけで、水の「安全性」に関していえば、逆浸透方式以上の浄水システムはどこにもないといえます。

そこで、すでに述べてきたように、工業の面では海水から真水を取り出したり、純水や超純水を製造したりするほか、逆の作用として希薄水溶液から水だけを分離させ、糖類やアミノ酸を凝縮したりするシステムが実用化されています。また、常温で作業できるため、熱に弱い化合物を凝縮するのにも有効です。医療の分野で、透析用の水が逆浸透水であることは、案外、知られているところです。

逆浸透システムを稼働するエネルギー源としては加圧ポンプを作動させるモーターの電力だけで、家庭用の浄水器の場合は、とくに水圧の高いところならば水道の圧力だけでその機能を果たすことができます。

逆浸透による物質の分離除去は、スキン層の非常に薄い膜によって発揮されるため浸透速度も早く、また、スポンジ層に支えられているおかげで高い圧力にも十分耐えられます。こうした強靭な非対称膜の実現により、あらゆる不純物を分離除去することができる逆浸透膜が実用可能となったのです。

最初に逆浸透膜用に開発された素材は酢酸セルロースで、主に海水淡水化に使われています。膜の表面に微生物や有機物などの不純物が付着するのを防ぐために少量の次亜塩素酸などの薬品を流しながら使いますが、次亜塩素酸は膜を通過できず、透過水側には出てきません。

その後も膜の研究開発は進み、1970年代には芳香族ポリアミド製の膜が実用化されました。ポリアミドは、少ない圧力で造水できる、除去率が高い、膜からの不純物の溶け出しが少ないなどのすぐれた特長を備えていて、浄水処理や工業用の純水や超純水の製造には不可欠な素材となっています。家庭用の逆浸透浄水器にも、このポリアミド製の逆浸透膜が使われています。反面、ポリアミドは水道水に含まれている塩素などの薬品や不純物の付着に弱いことから、 使用に当たっては、フィルターや活性炭などによる前処理を必要とします。

こうしたすぐれた逆浸透膜の出現により、なんの憂いもなく安全でおいしい水を得ることができるようになったわけで、水の「安全性」に関していえば、逆浸透方式以上の浄水システムはどこにもないといえます。

そこで、すでに述べてきたように、工業の面では海水から真水を取り出したり、純水や超純水を製造したりするほか、逆の作用として希薄水溶液から水だけを分離させ、糖類やアミノ酸を凝縮したりするシステムが実用化されています。また、常温で作業できるため、熱に弱い化合物を凝縮するのにも有効です。医療の分野で、透析用の水が逆浸透水であることは、案外、知られているところです。

逆浸透システムを稼働するエネルギー源としては加圧ポンプを作動させるモーターの電力だけで、家庭用の浄水器の場合は、とくに水圧の高いところならば水道の圧力だけでその機能を果たすことができます。

逆浸透膜の分離除去のメカニズムとプロセス

逆浸透膜があらゆる物質を分離除去するしくみについては、いまだ理論が固まっておらず、たんに物質のサイズだけで語れるほど単純なメカニズムにはなっていません。

まず、水の分子が逆浸透膜を透過できるのは、逆浸透膜の細孔のサイズが0.0005ミクロン(200万分の1ミリ)であるのに対し、水の分子が0.0003ミクロン程度と、逆浸透膜の細孔よりも小さいからで、これは誰にでも理解できます。しかし、水の分子とおなじか、それよりもさらに小さなサイズで水に溶け込んでいるイオン状の重金属やミネラル、塩素なども、逆浸透膜は確実に除去します。

なぜ、そうしたことが可能なのかについてはいくつかの説があります。

その代表的なものが、膜素材の分子に溶媒である水分子が水素結合して、つまり、水分子の層を形成して細孔の直径を実質的に小さくしているため、溶質であるイオンは入り込めず、逆浸透膜の細孔を透過するのは水分子だけとなるという説です。 さらに、プラスとマイナスに分極した水分子が、同じくプラス、マイナスの電荷を帯びたイオンと引き合ってイオンに取り付き、そのためにイオンの構成半径が大きくなって逆浸透膜の細孔を通過できなくなるという説もあります。他にも、水の分子と不純物との拡散速度の差により、膜の内部で分離が行われているという拡散説などもあり、実際はそれぞれの現象が複雑にからみ合って分離が行われていると考えられています。 一般的に述べられている逆浸透膜の細孔のサイズについても、当サイトでは0.0005ミクロンと記していますが、0.0001ミクロンとというオーバースペックな表現をしている業者などもいます。実際のところ、分子原子レベルの大きさのものは常に振動していて、電子顕微鏡で見てもそのサイズを測ることはできません。したがって、膜の細孔のサイズについての表現のちがいは、素人にわかりやすく説明するための推測値ということができます。

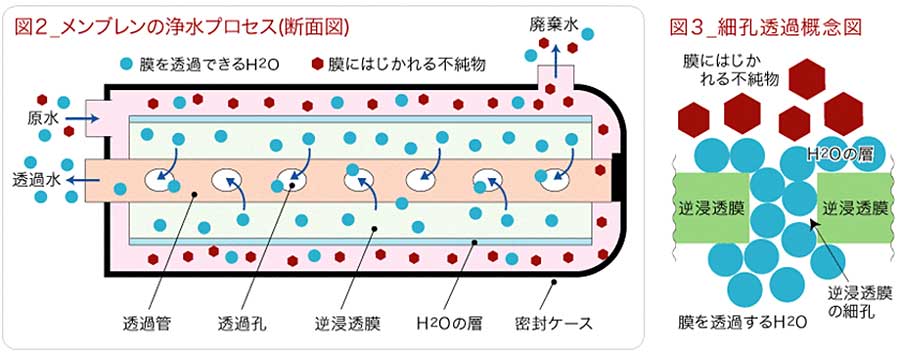

また、逆浸透膜の浄水プロセスは、上図2にあるように、まず、不純物が溶け込んだ原水に圧力をかけて膜を収納した密封ケース(ハウジング)に送り込みます。水はケース全体に回り込み、圧力によって透過管に幾層にも巻かれた逆浸透膜に向かっていきます。このとき、膜表面には透過しようとする水分子だけが集まってH2Oの層を形成します。逆浸透膜は水の分子以外は通さないという選択的な機能を有しているため、上図3のように不純物はH2Oの層にはじかれて膜を透過できません。

つまり、これは逆浸透膜の孔と水中の不純物のサイズのちがいがあまりにも違い、かりに逆浸透膜の孔が百円玉の大きさだとしたら、水に溶け込んでいる不純物のサイズは大きなビルほどもあるということと、不純物が水の分子に近いサイズの場合も水分子の層にはばまれて透過できないという2段構えの逆浸透膜の機能によるもので、濾過のようにフィルターの目で不純物をこしわけるといったレベルではないのです。

こうして、逆浸透膜を透過した透過水は、膜を巻いた芯である透過管に開けられた孔から浄水として取り出されます。そして、膜を透過できなかった不純物は、ケース内に、一切、蓄積されることなく廃棄水としてケースの外に流されます。

また、逆浸透膜の浄水プロセスは、上図2にあるように、まず、不純物が溶け込んだ原水に圧力をかけて膜を収納した密封ケース(ハウジング)に送り込みます。水はケース全体に回り込み、圧力によって透過管に幾層にも巻かれた逆浸透膜に向かっていきます。このとき、膜表面には透過しようとする水分子だけが集まってH2Oの層を形成します。逆浸透膜は水の分子以外は通さないという選択的な機能を有しているため、上図3のように不純物はH2Oの層にはじかれて膜を透過できません。

つまり、これは逆浸透膜の孔と水中の不純物のサイズのちがいがあまりにも違い、かりに逆浸透膜の孔が百円玉の大きさだとしたら、水に溶け込んでいる不純物のサイズは大きなビルほどもあるということと、不純物が水の分子に近いサイズの場合も水分子の層にはばまれて透過できないという2段構えの逆浸透膜の機能によるもので、濾過のようにフィルターの目で不純物をこしわけるといったレベルではないのです。

こうして、逆浸透膜を透過した透過水は、膜を巻いた芯である透過管に開けられた孔から浄水として取り出されます。そして、膜を透過できなかった不純物は、ケース内に、一切、蓄積されることなく廃棄水としてケースの外に流されます。

見比べてください…逆浸透膜の細孔と物質のサイズ

逆浸透システムの心臓部である逆浸透膜(ROメンブレン)表面の無数の細孔は0.0005ミクロン(200万分の1ミリ)という分子レベルのサイズで、もちろん肉眼では見えません。

逆浸透システムの心臓部である逆浸透膜(ROメンブレン)表面の無数の細孔は0.0005ミクロン(200万分の1ミリ)という分子レベルのサイズで、もちろん肉眼では見えません。

たとえば、もっとも微小な部類のウイルスのサイズが逆浸透膜の細孔に対して約40~800倍の大きさで、さらにその上のバクテリアにいたっては約400~2000倍もあり、当然ながら逆浸透膜を透過することはできません。

このように逆浸透膜は微量のイオンを除いて、事実上あらゆる不純物を除去することが可能なのです。また、ウィルスなどよりもさらに微細な重金属類・蒸発残留物・放射性物質・有機塩素化合物等の有害物質は、水の分子に近いサイズで水の中に溶け込んでいるため、通常の濾過方式のフィルターではやすやすと通過してしまいます。

まさに超ミクロの穴によって不純物と水とを完全に分離する逆浸透システムは、安全性の面でもっともすぐれた新しい時代の浄水方式といえます。

たとえば、もっとも微小な部類のウイルスのサイズが逆浸透膜の細孔に対して約40~800倍の大きさで、さらにその上のバクテリアにいたっては約400~2000倍もあり、当然ながら逆浸透膜を透過することはできません。

このように逆浸透膜は微量のイオンを除いて、事実上あらゆる不純物を除去することが可能なのです。また、ウィルスなどよりもさらに微細な重金属類・蒸発残留物・放射性物質・有機塩素化合物等の有害物質は、水の分子に近いサイズで水の中に溶け込んでいるため、通常の濾過方式のフィルターではやすやすと通過してしまいます。

まさに超ミクロの穴によって不純物と水とを完全に分離する逆浸透システムは、安全性の面でもっともすぐれた新しい時代の浄水方式といえます。